Obligation § Definition, Arten & Kosten

- Redaktion

- Lesezeit: ca. 9 Minuten

- Teilen

- 42 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.

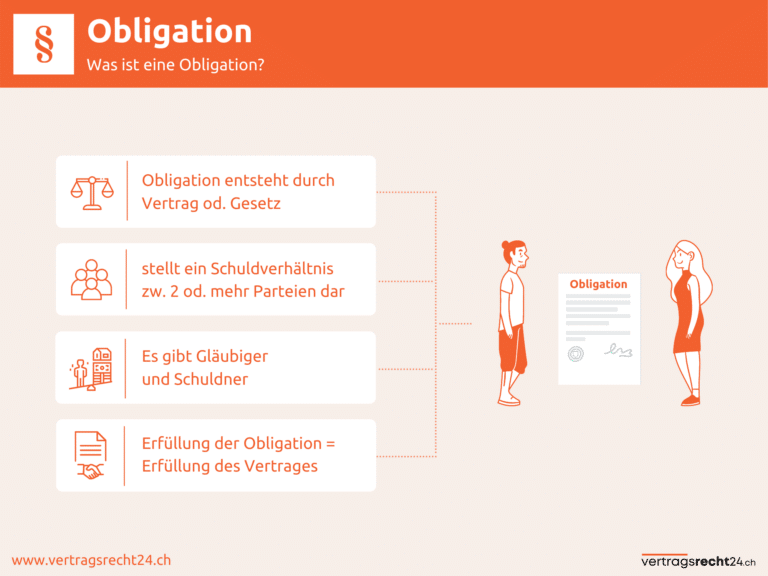

Die Obligation ist eine Rechtsfigur, die im alltäglichen Leben eine bedeutsame Rolle spielt. Es handelt sich um ein Schuldverhältnis, welches zwischen mindestens zwei Personen geschlossen wird und welches diese zu einer Leistung verpflichtet. In diesem Beitrag erfahren Sie, was genau die Obligation ist, welche Arten von Obligationen es gibt, wie diese entstehen und welche Kosten auf Sie zukommen können. Ausserdem gehen wir darauf ein, welche Rechtsfolgen sich aus einer Obligation ergeben können.

- Das Wichtigste in Kürze

- Die Obligation ist ein Schuldverhältnis zwischen zwei oder mehr Parteien.

- Es gibt Gläubiger und Schuldner, die häufig in einem synallagmatischen Verhältnis stehen (sich gegenseitig eine Leistung versprechen).

- Die Leistungspflicht kann im Zweifel gerichtlich eingefordert werden.

- Eine Obligation entsteht durch Vertrag, Gesetz oder Rechtsprechung.

- Welche Obligation Kosten entstehen, hängt von der Art des Rechtsgeschäfts ab.

Definition: Was ist eine Obligation?

Das Wort Obligation kommt von dem lateinischen Begriff “obligare” und bedeutet so viel wie Verpflichtung. In vielen Ländern wird dieser Terminus heute nicht mehr gebraucht. In der Schweiz ist es jedoch so, dass das Schuldrecht bzw. Vertragsrecht häufig in Fachkreisen als Obligationenrecht bezeichnet wird. Dabei sind die Begriffe Schuldrecht, Vertragsrecht und Obligationenrecht nicht synonym, überschneiden sich jedoch sehr stark. Grundsätzlich ist eine Obligation ein Schuldverhältnis, welches zwischen mindestens zwei Personen besteht:

- Partei = Schuldner – Vertragspartei, die eine bestimmte Leistung erbringen muss

- Partei = Gläubiger – Vertragspartei, die eine Leistung einfordern kann

Typischerweise sind beide Vertragsparteien in gewisser Art und Weise Schuldner und Gläubiger zugleich. Das liegt darin, dass es sich bei Verträgen häufig um sogenannte synallagmatische Schuldverhältnisse handelt. Dabei kommt es zu einem Leistungsaustausch. Das klingt abstrakt und kompliziert, ist jedoch einfach:

Stellen Sie sich vor, Sie möchten von Ihrem Freund A ein Auto kaufen. Sie vereinbaren, dass Sie einen 10.000 CHF zahlen. Die Obligation wird in Form eines Kaufvertrages nach Art. 184 Abs. 1 OR geschlossen und es entsteht zweierlei Leistungspflicht: Sie müssen den Kaufpreis zahlen. A muss dafür das Auto übergeben und Ihnen Eigentum verschaffen. Ansprüche, die durch eine Obligation entstehen, können gerichtlich durchgesetzt werden und sind rechtlich bindend für die Vertragsparteien.

Entstehung einer Obligation

Eine Obligation kann auf unterschiedliche Art und Weise entstehen. Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten der Entstehung eines Schuldverhältnisses: durch Verträge, durch Gesetze und durch Grundsätze der Rechtspraxis. Voraussetzung dafür, dass ein Geschäft abgeschlossen werden kann, ist, dass es zu mindestens einer Willenserklär ung kommt. Die Willenserklärung muss auf die Erzielung einer bestimmten Rechtsfolge gerichtet sein und kann entweder ausdrücklich oder konkludent (durch aussagekräftiges Verhalten) abgegeben werden.

Im Normalfall bedarf es zwei Willenserklärungen: Angebot und Annahme. Bei einseitigen Rechtsgeschäften, bei denen sich nur eine Vertragspartei zu einer Leistung verpflichtet, reicht es aus, wenn diese eine Willensäusserung abgibt. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Testament errichtet oder ein Schenkungsversprechen abgegeben werden soll. Bei Schuldverhältnissen, die nicht durch einen Vertrag begründet werden, kann die Willenserklärung entbehrlich sein.

Obligation durch Gesetz

Viele Menschen wissen nicht, dass sich ein Schuldverhältnis auch dann ergeben kann, wenn sich gar nicht explizit über das Bestehen eines solchen geeinigt wurde. In diesen Fällen entsteht die Obligation durch das Gesetz. Eine entsprechende Willenserklärung ist in diesen Fällen nicht nötig. Es gibt im Schweizer Recht unterschiedliche Konstellationen, in welchen Obligationen durch das Gesetz entstehen. Hier lernen Sie die Wichtigsten kennen:

Unerlaubte Handlung (nach Art. 41 ff OR)

Wenn Sie ein unerlaubte Handlung vornehmen, dann sind Sie zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet. Voraussetzung ist, dass der Schaden rechtswidrig entstanden ist und Ihnen zugerechnet werden kann. Schädiger und Geschädigter müssen sich selbstverständlich nicht im Voraus geeinigt haben, dass ein Schuldverhältnis bestehen soll. Dieses entsteht durch Art. 41 ff OR und führt zu einem Schadenersatzanspruch. Ein Beispiel: A beschmiert die Hauswand des B mit Graffiti.

Ungerechtfertigte Bereicherung (nach Art. 62 ff OR)

Nach Art. 62 ff OR muss eine Bereicherung, die ungerechtfertigt das Vermögen gemehrt hat, zurückerstattet werden. Stellen Sie sich folgende Situation vor: A leiht dem B sein Fahrrad. Der B verkauft dann das Fahrrad an den C, der gewusst hat, dass es nicht dem B gehört – damit scheidet ein gutgläubiger Erwerb aus (zwar nicht entscheidend, macht die Rechtslage jedoch eindeutiger). Der B bekommt Geld von C und dementsprechend wurde sein Vermögen vermehrt. Nach den Grundsätzen der ungerechtfertigten Bereicherung muss der B dem A den Kaufpreis erstatten.

G.o.A. – Geschäftsführung ohne Auftrag (nach Art. 419 ff OR)

Die G.o.A. ist eine der bekanntesten und komplexesten Rechtsfiguren des Obligationenrechts, die es in der Schweizer Gesetzgebung gibt. Voraussetzung ist, dass eine andere Person für einen anderen Schuldner handelt. Die handelnde Person ist dabei nicht durch einen Vertrag berechtigt, die vorgenommene Handlung zu vollführen. Trotzdem sieht das Gesetz vor, dass die entstehenden Kosten durch denjenigen getragen werden, für den gehandelt wird. So soll verhindert werden, dass unberechtigte Personen in Haftung geraten, die eigentlich im Interesse des Geschäftsherren handeln. Ein einfaches Beispiel:

Sie sind im Urlaub und Ihr Nachbar A bemerkt, dass es in Ihrem Haus zu einem Rohrbruch gekommen ist. Um den Schaden gering zu halten, ruft der A einen Handwerker, der den Schaden behebt. Obwohl der A die Firma gerufen hat, müssen Sie die Kosten für die Reparatur zahlen. Bedenken Sie jedoch, dass die G.o.A. nur dann angewendet werden kann, wenn die Handlung im anzunehmenden Interesse des Schuldners ist. Sie können also nicht in fremden Namen Handlungen vornehmen, die er / sie gar nicht gewollt hat und dann verlangen, dass die Kosten getragen werden. Ob eine Geschäftsführung ohne Auftrag vorliegt oder nicht, muss im Einzelfall entschieden werden und ist eine juristische Gratwanderung.

Herstellerhaftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Nicht nur das Obligationenrecht an sich kann ein Schuldverhältnis begründen. So muss der Hersteller von Produkten auch für Schäden haften, die durch fehlerhafte Produkte entstehen. Die Rechtsgrundlage dafür findet sich in Art. 1 ff PRHG. Beispiel: Der Kosmetikhersteller A verkauft verunreinigte Cremes, die bei dem Anwender B zu einer allergischen Reaktion führen. Für diesen Schaden muss gehaftet werden, obwohl zwischen A und B zum Zeitpunkt der Schädigung keine Obligation besteht.

Haftung des Motorfahrzeughalters (nach Art. 58 ff SVG)

Nach Art. 58 ff SVG muss der Halter eines KFZ für Schäden haften, die durch den Betrieb des Fahrzeugs entstehen. Auf ein Verschulden kommt es dabei nicht an. Die Haftung wird dadurch begründet, dass das Fahrzeug in Betrieb ist und sich eine betriebsspezifische Gefahr verwirklicht hat. Wenn Sie also gegen den Zaun Ihres Nachbarn fahren, dann müssen Sie diesen Schaden ebenso ersetzen. Ein Schuldverhältnis besteht selbstverständlich im Voraus nicht.

Haftung des Grundstückseigentümers (nach Art. 679 ZGB)

Eigentum verpflichtet. Diese Weisheit ist wahr, denn nach Art. 679 ZGB muss der Grundstückseigentümer für Schäden haften, die von seinem Grundstück ausgehend entstanden sind. A hat einen hohen Baum auf seinem Grundstück in Zürich, der schon seit Jahren nicht mehr fachgerecht beschnitten wurde. Eines Tages bricht ein dicker Ast ab und trifft den B auf dem Fussgängerweg. B wird dabei schwer verletzt und muss ärztlich behandelt werden. Der entstandene Schaden fällt in den Haftungsbereich des Grundstückseigentümers. Gleiches gilt, wenn der Ast auf die Gartenhütte des Nachbarn fällt. Es kommt also nicht darauf an, dass der Schaden einer Person entsteht. Auch Sachschäden sind von der Haftung umfasst.

Haftung des Familienoberhaupts (nach Art. 333 ZGB)

Als Familienoberhaupt gelten in der Schweiz grundsätzlich die beiden Eheleute (Ehefrau und Ehemann). Das Familienoberhaupt muss nach dem Zivilrecht für die Personen haften, die unter seiner Aufsicht stehen. Gehen Sie beispielsweise mit Ihrem Kind spazieren und das Kind fährt in einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit gegen ein parkendes Auto, so muss der entstandene Schaden durch das Familienoberhaupt ersetzt werden.Sie sehen: eine Obligation durch das Gesetz entsteht immer dann, wenn eine Haftung sonst schwierig zu konstruierend wäre. Die gesetzliche Obligation ist also häufig die Rechtsgrundlage für einen Schadensersatzanspruch, der sonst nur deliktisch erwachsen könnte.

Obligation durch Vertrag

Der Vertrag begleitet Sie tagtäglich durch Ihr Leben. Es ist kaum möglich am alltäglichen Leben teilzunehmen, ohne Verträge zu schliessen. Häufig geschieht dies unbewusst. Jeder Kauf, jedes Ausleihen einer Sache und auch das Leasen eines Autos sind Rechtsgeschäfte, die durch einen Vertrag begründet werden. Einem Vertrag mit gegenseitigen Leistungspflichten liegen stets zwei Willenserklärungen zugrunde. Diese müssen übereinstimmend erklären, dass ein bestimmtes Geschäft abgeschlossen werden soll.

Die Rechtsgrundlage für die Obligation auf Grundlage eines Vertrages findet sich in Art. 1 ff. OR (Obligationenrecht – 5. Buch des ZGB). Das Obligationenrecht teilt sich in einen Allgemeinen Teil und einen Besonderen Teil. Der Allgemeine Teil stellt die Grundregeln des Vertragswesens in der Schweiz auf, während der Besondere Teil die unterschiedlichen Vertragsarten näher bestimmt. Denkbare Obligationen sind:

- Kaufverträge (z. B. Kaufvertrag Motorrad oder Kaufvertrag Auto)

- Mietverträge

- Arbeitsverträge (z. B. befristeter Arbeitsvertrag)

- Werkverträge

- Dienstverträge

- Pachtverträge (z. B. Pachtvertrag Landwirtschaft) und Leihverträge

- Und viele mehr…

Die Rechtsfolge eines solchen Obligation ist eine Leistungspflicht. Sie müssen also eine bestimmte Handlung vornehmen oder unterlassen. Diese Leistung kann gerichtlich eingefordert werden und erfüllen Sie Ihre Pflicht nicht oder nur unzureichend, können sekundäre Leistungsansprüche erwachsen (z.B. Schadensersatz oder Verzugszinsen). Vertragliche Obligationen können einvernehmlich geschlossen, geändert und beendet werden. Einzelheiten werden durch gesetzliche Bestimmungen geklärt oder direkt individuell im Vertrag vereinbart.

Die Vertragsfreiheit räumt dem Rechtsverkehr viel Spielraum ein. Sie wird nur dort begrenzt, wo die Obligation im Widerspruch zu geltendem Recht steht – beispielsweise bei Sittenwidrigkeit oder Rechtswidrigkeit. In diesen Fällen kann der Vertrag angefochten werden bzw. wird für ungültig / nichtig erklärt. Die Leistungspflicht entfällt und die Parteien der Obligation sind so zu stellen, als hätte es die Obligation nie gegeben. Bereits erfolgte Leistungen müssen rückabgewickelt werden.

Durch Rechtsprechung entwickelt Grundsätze

Eine Obligation kann auch dadurch entstehen, dass sich Grundsätze in der Rechtsprechung etabliert haben, die eine Schuldverhältnis in gewissen Konstellationen begründen. Dieser Fall ist in der Praxis zwar selten, kann jedoch bedeutsame Folgen haben. Das bekannteste Beispiel für eine derartige Obligation ist die Rechtsfigur “culpa in contrahendo” (c.i.c.). Nach dieser kann eine Schuldverhältnis dadurch entstehen, dass eine Vertragspartei eine Pflichtverletzung bezüglich der Vorverhandlungen zu einem Hauptvertrag begeht.

Häufig werden Verträge nicht sofort geschlossen, sondern die Modalitäten werden über Tage, Wochen oder sogar Monate verhandelt. In dieser Verhandlungszeit sollen die Vertragsparteien geschützt sein, auch ohne dass ein Vertrag besteht. Ein Schadenersatzanspruch kommt nämlich normalerweise nur dann in Betracht, wenn ein Schuldverhältnis zugrunde liegt. Ein bekannter Fall der c.i.c. ist der “Salatblattfall” aus Deutschland.

In diesem ging ein Vater mit seiner Tochter in einem Supermarkt einkaufen. Die Tochter rutschte auf einem Salatblatt aus und verletzte sich derart, dass sie behandelt werden musste. Fraglich war, ob der Supermarkt für den Schaden zu haften hat. Schliesslich bestand zum Zeitpunkt der Sorgfaltspflichtverletzung (das Salatblatt nicht vom Boden zu entfernen) noch kein Schuldverhältnis. Die Rechtsprechung hat entschieden, dass sich durch den Besuch im Markt bereits eine Obligation angebahnt hat. Voraussetzungen der culpa in contrahendo sind:

| Vorvertragliches Schuldverhältnis | Schutzbereich | Verletzung einer Schutzpflicht |

|---|---|---|

| Vertragsverhandlung | Leistungsnähe | Schuldhaft und Vertreten müssen |

| Anbahnung eines Rechtsgeschäfts | Gläubigernähe | Zurechenbarkeit der Pflichtverletzung |

| Schutzbedürfnis | ||

| Erkennbarkeit |

Die Rechtsfolge ist die Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz. Sie sehen: In solchen Konstellationen kann ein Schuldverhältnis entstehen, ohne dass eine Willenserklärung direkt abgegeben wurde. Ob ein solcher Fall vorliegt oder nicht muss im Einzelfall beurteilt werden und ist rechtlich komplex. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Anwalt für Vertragsrecht.

Obligation Kosten in der Schweiz

Grundsätzlich ist eine Obligation kostenlos. Sie müssen kein pauschales Entgelt entrichten, wenn Sie einen Vertrag mit einer anderen Partei schliessen. Deshalb können die Kosten nicht allgemeingültig eingeschätzt werden. Es kommt stets darauf an, um welche Art von Rechtsgeschäft es sich handelt. Eine Obligation in Form eines Immobilienkaufvertrag wird regelmässig mehr Kosten verursachen, als der Abschluss eines privaten Mietvertrages.

Wenn Sie beispielsweise am Morgen zum Bäcker gehen und dort Brötchen kaufen, dann gehen Sie genau genommen auch eine Obligation ein – nämlich einen Kaufvertrag über die Brötchen. Kosten für eine Obligation entstehen immer dann, wenn Sie sich von einem Anwalt beraten lassen oder ein gesetzliches Formerfordernis Sie dazu zwingt, die Obligation beurkunden zu lassen. Besonders bei wichtigen Verträgen, die über erhebliches Vermögen verfügen, ist es ratsam, einen Anwalt für Obligationenrecht zu konsultieren. Diese rechnen meist nach Stunden, Aufwand und Komplexität des Sachverhaltes ab.

Wie kann ein Anwalt helfen?

Das Obligationenrecht in der Schweiz ist teilweise sehr komplex und für Laien schwer zu verstehen. Besonders dann, wenn Sie wichtige Verträge abschliessen möchten, kann sich der Rat eines Anwalts für Vertragsrecht lohnen. Dieser hilft Ihnen dabei, einen rechtssicheren Vertrag aufzusetzen, der sowohl den formalen Anforderungen, als auch Ihren inhaltlichen Vorstellungen gerecht wird. Wenn Sie Fragen bezüglich Obligationen haben, kann Ihr Anwalt diese in den meisten Fällen beantworten. Auch bei Problemen mit bereits geschlossenen Obligationen leistet die Anwalt für Vertragsrecht Hilfe.

Wenn Sie einen Anwalt für Vertragsrecht für Ihre nächste Obligation benötigen, empfehlen wir Ihnen unsere Anwalts-Suchfunktion. Mit dieser finden Sie schnell und einfach die kompetentesten Anwälte für Vertragsrecht in Ihrer Nähe. Vereinbaren Sie kostenlos ein unverbindliches Erstberatungsgespräch. Rechtssichere Verträge mit Bestand bilden die Grundlage für langfristige Sicherheit und sichert Sie ab – eine lohnenswerte Investition!

FAQ: Obligation

Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.