Kaufvertrag § Arten, Leistungspflichten & mehr

- Redaktion

- Lesezeit: ca. 10 Minuten

- Teilen

- 11 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.

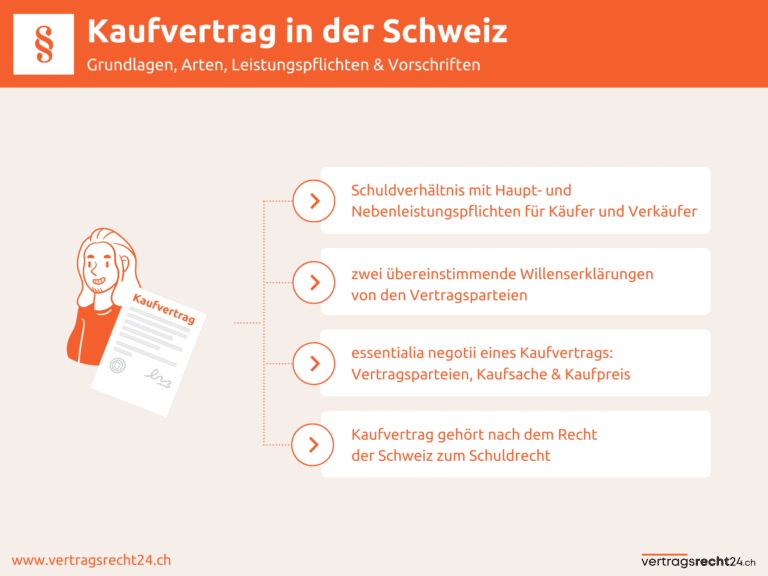

- Das Wichtigste in Kürze

- Der Kaufvertrag ist in Art. 184 ff. OR geregelt.

- Es handelt sich um ein Schuldverhältnis mit Haupt- und Nebenleistungspflichten für die Vertragsparteien (Käufer und Verkäufer).

- Der Käufer muss den Kaufpreis zahlen und die Sache annehmen, während der Verkäufer die Sache an den Käufer übereignen muss.

- In der Regel sind Kaufverträge formfrei und können prinzipiell auch mündlich vereinbart werden (Ausnahme: Grundstückskauf).

Gesetzliche Bestimmungen zum Kaufvertrag

Der Kaufvertrag gehört nach dem Recht der Schweiz zum Schuldrecht. Die gesetzlichen Regelungen finden sich in den Artikeln 184 ff. OR. Das Obligationenrecht regelt die unterschiedlichen Schuldverhältnisse und gibt die Rahmenbedingungen rechtlich erheblichen Handelns vor. Das Schuldrecht unterteilt sich in einen allgemeinen Teil und einen besonderen Teil. Der allgemeine Teil legt allgemeingültige Regelungen fest, während der besondere Teil die einzelnen Schuldverhältnisse (wie es der Kaufvertrag eines ist) näher bestimmt.

Wird ein Kaufvertrag rechtlich bewertet, so können neben dem klassischen Schuldrecht auch Querverweise beispielsweise zum Handelsrecht relevant werden. Um die Essenz des Kaufvertrags zu verstehen, ist es sinnvoll, einen Blick auf die entscheidende Norm zu werden: “Durch den Kaufvertrag verpflichten sich der Verkäufer, dem Käufer den Kaufgegenstand zu übergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen, und der Käufer, dem Verkäufer den Preis der Kaufsache zu bezahlen.” – Art. 184 Abs. 1 OR.

Definition & Bedeutung des Kaufvertrags

Der Kaufvertrag kommt in der Rechtspraxis in der Schweiz wahrscheinlich am häufigsten vor. Immer dann, wenn eine Sache verkauft / gekauft werden soll, wird ein solcher Vertrag geschlossen. Entgegen der Annahme, dass eine Unterschrift zwingend erforderlich ist, um einen Kaufvertrag abschliessen zu können, kommt er auch dann zustande, wenn Sie beispielsweise beim Bäcker drei Brötchen kaufen. Es handelt sich genaugenommen um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die sich über eine Eigentumsübertragung einigen. Die eine Partei übereignet die Kaufsache, während die andere Partei den Preis zahlt. Einfaches Beispiel:

Sie schliessen mit Ihrem Nachbarn einen Kaufvertrag über Ihren Gebrauchtwagen. Kommt der Vertrag wirksam zustande, so müssen Sie das Auto übereignen und Ihr Nachbar hat die Pflicht den vereinbarten Preis der Kaufsache zu zahlen. Die Erfüllung hat nach Obligationenrecht “Zug-um-Zug” zu erfolgen. Damit der Kaufvertrag entsteht, müssen zwei übereinstimmende Willenserklärungen von den Vertragsparteien abgegeben werden. Das ist in Art. 1 OR (Obligationenrecht – Teil des Schweizerischen Zivilgesetzbuches) geregelt. Die Willenserklärung muss sich auf die wesentlichen Vertragsbestandteile beziehen. In der Rechtswissenschaft spricht man von den sogenannten “essentialia negotii”. Diese Punkte müssen mindestens bestimmt sein, damit der Vertrag wirksam geschlossen werden kann. Die essentialia negotii eines Kaufvertrags sind:

- Vertragsparteien (wer ist Käufer / Verkäufer?)

- Kaufsache (was soll ver- bzw. gekauft werden?)

- Kaufpreis (zu welchem Preis soll die Kaufsache ver- bzw. gekauft werden?)

Arten von Kaufverträgen

Im schweizerischen Recht ist Kaufvertrag nicht gleich Kaufvertrag. Es gibt unterschiedliche Arten von Kaufverträgen. Klassische Kaufverträge werden dabei durch spezielle Gesetze des OR näher bestimmt bzw. abgewandelt. In der Praxis spielen diese besonderen Arten von Kaufverträgen häufig eine grosse Rolle (z.B. Kauf eines Grundstücks), weshalb sich eine nähere Betrachtung an dieser Stelle lohnt. Beachtenswerte Sonderformen von Kaufverträgen in der Schweiz sind:

- Fahrniskauf (Art. 187 bis 215 OR): Der Fahrniskauf ist die Grundform des Kaufvertrages und kommt immer dann zur Anwendung, wenn es sich nicht um den Kauf einer Liegenschaft oder ein in das Grundbuch als Grundstück aufgenommenes Recht handelt.

- Grundstückskauf (Art. 216 bis 221 OR): Der Grundstückskauf verlangt einen speziellen Kaufvertrag über ein Grundstück und muss notariell beurkundet werden.

- Kauf nach Muster/Kauf nach Probe: Bei einem Kauf nach Muster erhält der Käufer vor dem Kauf ein Muster. Die Kaufsache muss in ihren Eigenschaften (Grösse, Material etc.) identisch mit dem Muster sein. Bei einem Kauf nach Probe erhält der Käufer die Sache und kann diese zur Probe verwenden. Solange der Käufer die Sache nicht explizit nimmt, bleibt sie jedoch im Eigentum des Verkäufers.

- Versteigerung (Art. 229 OR): Bei einer Versteigerung kommt der Kaufvertrag automatisch mit dem zustande, der am Ende den höchsten Preis für die Kaufsache geboten hat.

Formvorschriften für Kaufverträge

Der Kaufvertrag unterliegt in der Schweiz grundsätzlich keinen Formvorschriften. Das bedeutet, dass das Gesetz keine spezielle Form anordnet. Der Kaufvertrag kann also sowohl schriftlich, als auch mündlich bzw. konkludent geschlossen werden. Ausnahmen sind jedoch möglich: So kann ein Kaufvertrag über ein Grundstück beispielsweise nur mit einer notariellen Beurkundung geschlossen werden. Bedenken Sie dabei stets, dass je umfangreicher und wertvoller bzw. wichtiger der Kauf ist, desto eher empfiehlt sich die schriftliche Vereinbarung. Diese stellt einen höheren Beweiswert dar und Sie können die vereinbarte Leistungspflichten im Zweifel besser belegen. Bei geringwertigen Transaktionen – wie dem Kauf eines Brötchens – ist diese Schriftform nicht nötig.

Leistungspflichten bei Kaufverträgen

Besonders entscheidend für Sie sind die Leistungspflichten, die durch diesen Vertrag entstehen. Man unterscheidet hier zwischen sogenannten Hauptleistungspflichten und Nebenleistungspflichten. Verletzt eine Partei Haupt- oder Nebenleistungspflichten, dann kann das zu einem Anspruch der Gegenpartei auf Schadenersatz führen (s. Art. 97 OR). Der Begriff der Leistungspflicht begleitet das gesamte schweizerische Obligationenrecht. Bei Kaufverträgen gestalten sich die Leistungspflichten wie folgt:

Hauptleistungspflichten

Die Hauptleistungspflichten lassen sich nach Verkäufer und Käufer unterteilen. Für den Kaufvertrag sind diese in Art. 184 und Art. 211 OR geregelt. Demnach ist der Verkäufer verpflichtet, den Gegenstand zu übergeben und dem Käufer das Eigentum an der Sache zu verschaffen (Art. 184 Abs. 1 OR). Der Käufer hingegen muss den Preis der Kaufsache zahlen (Art. 184 Abs. 1 OR) und hat die Verpflichtung die Sache abzunehmen (Art. 211 Abs. 1 OR). Diese Hauptleistungspflichten gelten universell für alle Kaufverträge und bilden deren Grundlage.

Nebenleistungspflichten

Demgegenüber können die Nebenleistungspflichten individuell im Vertrag geregelt werden oder sich aus dem Gesetz ergeben. Ein Beispiel für eine Nebenleistungspflicht: Aus Art. 189 I OR ergibt sich die Pflicht, dass der Käufer die Transportkosten zahlen muss, wenn nichts anderes vereinbart wurde und die Sache an einen anderen Ort als den Erfüllungsort gebracht werden muss. Sollte diese Nebenleistungspflicht in Ihrem individuellen Fall unbillig erscheinen, gibt es jedoch auch die Möglichkeit, dass die Vertragsparteien vertraglich vereinbaren, dass der Verkäufer diese Kosten übernimmt. Hier gibt Ihnen die in der Schweiz herrschende Vertragsfreiheit recht freie Hand.

Entstehung des Kaufvertrags

Die zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, die zur Entstehung des Kaufvertrags führen, nennt man Angebot und Annahme. Dabei ist die Abgrenzung nicht immer eindeutig. Zwei Beispiele zum besseren Verständnis: Der einfachste Fall tritt ein, wenn der Käufer an den Verkäufer herantritt und ein Angebot (Kaufpreis nennt) macht. Sagt der Verkäufer diesem Angebot zu, so ist darin eine Annahme zu erkennen, sodass die Obligation besteht. In der Praxis gibt es jedoch einen zweiten Fall, der eine Ausnahme darstellt. Das klassische Beispiel für diesen Fall gestaltet sich wie folgt:

In einem Supermarkt liegen in der Auslage viele Gegenstände. Man könnte glauben, dass es sich dabei um Angebot handelt, die durch das auf das Kassenband legen angenommen werden. Dem ist jedoch nach herrschender Meinung nicht so. Sobald der Kunde die Ware auf das Kassenband legt, macht er ein Angebot, welches der Kassierer – stellvertretend für den Marktleiter – annimmt. Man spricht von einer sogenannten “invitation ad offerendum” (frei übersetzt: Einladung ein Angebot zu unterbreiten).

Explizite und konkludente Willenserklärungen

Die Willenserklärung kann entweder explizit oder konkludent erfolgen. Explizit ist sie, wenn die Partei den Willen ausdrücklich erklärt. Zum Beispiel indem der Verkäufer sagt: “Ich bin einverstanden mein Auto für 10.000 CHF an dich zu verkaufen”. Eine konkludente Willenserklärung liegt vor, wenn der Wille derart erklärt wird, dass das Verhalten eindeutig auf die Willensrichtung schliessen lässt. Ein Beispiel für die konkludente Willenserklärung bei einem Kaufvertrag ist: der Kunde legt die Ware auf das Kassenband. Er sagt nicht, dass er sie kaufen möchte, es ist jedoch einem objektiven Dritten klar (objektiver Empfängerhorizont), dass er den Kauf der Ware beabsichtigt.

Vertragsparteien bei einem Kauf

Beim Kaufvertrag handelt es sich um einen sogenannten zweiseitigen Vertrag. Das bedeutet, dass das Schuldverhältnis regelmässig zwischen zwei Vertragsparteien besteht. Bei einem Kaufvertrag spricht man in diesem Kontext vom “Käufer” und “Verkäufer”. Wie genau es zur Obligation (anderes Wort für Schuldverhältnis) kommt, erfahren Sie gleich. Damit der Vertrag wirksam zustande kommen kann, müssen die Vertragsparteien geschäftsfähig sein. Heisst: Beide Parteien müssen rechtlich befugt gewesen sein, das Geschäft zu vereinbaren. Ist eine Partei – beispielsweise aufgrund von Geisteskrankheit – nicht geschäftsfähig, so kann der Kaufvertrag angefochten und aufgehoben werden.

Der Verkäufer

Da es sich bei diesem Vertrag um ein synallagmatisches Schuldverhältnis handelt, müssen sowohl Verkäufer als auch Käufer ihre Leistungspflicht erfüllen. Der Verkäufer muss dem Käufer die Sache liefern bzw. übergeben. Man spricht auch von der Übereignung der Kaufsache. Andererseits hat er einen Anspruch darauf, dass er vom Käufer den Kaufpreis gezahlt bekommt.

Der Käufer

Der Käufer hingegen muss den Preis der Kaufsache an den Verkäufer leisten. Auf der anderen Seite hat er dafür das Recht, die Herausgabe der Kaufsache vom Verkäufer zu verlangen. Sobald beide Vertragsparteien ihrer kaufvertragstypischen Leistungspflicht nachgekommen sind, ist die Obligation erfüllt. Mit der Erfüllung erlöschen die Pflichten, sodass ein Kaufvertrag die Parteien nur zu einer einmaligen Handlung verpflichtet. Mehr zur Erfüllung der Obligation weiter unten.

Anwendungsfälle des Kaufvertrags

Der Kaufvertrag ist die am meisten genutzte Vertragsart und im alltäglichen Leben unabdingbar. Er kann sowohl im privaten Bereich auftreten, als auch in der Wirtschaft – also zwischen Endverbrauchern und Unternehmen. Der Umfang eines Kaufvertrags hängt dabei von der individuellen Lage ab. So ist der Kauf eines Brötchens juristisch gesehen einem Kauf eines Hauses “gleichgestellt”. Es handelt sich in beiden Fällen um einen Kaufvertrag. Die Liste von klassischen Anwendungsfällen im Alltag ist schier unendlich und zählen mitunter die folgenden Vertragsarten dazu:

- Kaufvertrag Auto

- Kaufvertrag Motorrad

- Immobilienkaufvertrag & Grundstückskaufvertrag

- Verträge für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (zb. Internet)

- Verträge über den Erwerb von Handelsgütern

Änderung, Widerruf und Beendigung des Kaufvertrags

Sobald der Kaufvertrag geschlossen wurde, ist er in der beschlossenen Form wirksam. Das bedeutet, dass Änderungen des Kaufvertrags nur möglich sind, wenn beide Parteien dieser Änderung zustimmen. Ein Widerruf ist bei einem Kaufvertrag regelmässig nicht möglich. Das liegt daran, dass der Grundsatz gilt, dass Verträge einzuhalten bzw. bindend sind. Eine Ausnahme sieht das OR nur bei Haustürgeschäften und Telefongeschäften vor. In der Schweiz existiert übrigens kein gesetzliches Widerrufsrecht im Onlinehandel – wie es zum Beispiel in Deutschland vorhanden ist. Hier muss der Kunde darauf hoffen, dass der Shopbetreiber dieses Widerrufsrecht freiwillig gewährt.

Sollten Sie beim Vertragsschluss einem Willensmangel bzw. Irrtum erlegen sein, so kann der Kaufvertrag angefochten werden. Dabei ist es wichtig, dass die Anfechtung erklärt wird (Anfechtungserklärung) und dass ein Anfechtungsgrund vorliegt. Nur dann besteht die Chance, dass Sie sich vom Kaufvertrag durch Anfechtung lösen können.

Ein Kaufvertrag endet im Normalfall durch die Erfüllung der Obligation. Sobald die Parteien alle Leistungspflichten erfüllt haben, erlischt der Anspruch, der ursprünglich durch den Kaufvertrag begründet wurde. Das verhindert eine doppelte Inanspruchnahme. Wie Probleme bei der Erfüllung zu bewerten sind, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab – Schlechtleistung, Nichtleistung, verschuldet, unverschuldet, Schadenersatz… Eine weitere Möglichkeit der Beendigung besteht im Rücktritt.

Der Rücktritt vom Kaufvertrag muss dabei entweder gesetzlich vorgesehen oder zwischen den Parteien vereinbart worden sein. Ein gesetzliches Rücktrittsrecht besteht beispielsweise nach Art. 40 a ff. OR bei Haustürgeschäften. Ein weiterer Rücktrittsgrund kann im Vorliegen einer Unmöglichkeit bestehen. Zum Beispiel dann, wenn der A ein Gemälde kauft, dieses aber vor Übergabe in einem Feuer zerstört wird. Hier kann sich A vom Vertrag lösen und die bisher erfolgte Leistung muss rückabgewickelt werden (Kaufpreis erstatten).

Kaufvertragsmuster

Mittlerweile gibt es im Internet zahlreiche Muster und Vorlagen für Kaufverträge. Diese unterscheiden sich teilweise stark, weshalb nicht jedes Kaufvertragsmuster für den eigenen Anwendungsfall sinnvoll ist. Allgemein sollten Muster und Vorlagen nicht einfach übernommen werden. Zu gross ist das Risiko, dass dort Aspekte vereinbart werden, die gar nicht Ihrem tatsächlichen Willen entsprechen. Kaufverträge Muster sind geeignet, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie ein Kaufvertrag allgemein aufgebaut sein kann. Es ist in jedem Fall ratsam ein derartiges Muster individuell anzupassen und vollständig zu prüfen bzw. prüfen zu lassen.

Kosten des Kaufvertrags

Grundsätzlich entstehen für einen Kaufvertrag keine Kosten. Das liegt daran, dass Sie zum Vertragsschluss keinen Anwalt und keinen Notar benötigen. Dementsprechend können Sie den Kaufvertrag eigenhändig aufsetzen. Für das Unterzeichnen wird regelmässig keine Gebühr fällig. Sollten Sie einen besonders wichtigen Kaufvertrag aufsetzen und einen Anwalt beauftragen, dann entstehen selbstverständlich Anwaltskosten, die gezahlt werden müssen. In manchen Fällen teilen sich Käufer und Verkäufer diese Kosten. Der einzige Fall, bei dem sich Kaufvertrag Kosten nicht vermeiden lassen können, ist der Grundstückskauf. Hier fallen Notargebühren an, die sich nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch nicht umgehen lassen.

Wie kann ein Anwalt für Vertragsrecht beim Kaufvertrag helfen?

Ein Kaufvertrag kann sehr wichtig sein und dementsprechend ist es ratsam, einen Anwalt hinzuziehen. Dieser kann Sie beraten und unterstützen. Ein Anwalt für Zivil- bzw. Vertragsrecht kann den Kaufvertrag aufsetzen, kontrollieren und so gestalten, dass Ihre Interessen vollständig in rechtlicher Form widergespiegelt werden. Das stellt sicher, dass Sie nichts vereinbaren, was Sie in dieser Form überhaupt nicht gewollt haben. Häufig kommt es bei Kaufverträgen jedoch auch im Nachgang noch zu Streitigkeiten. Mithilfe eines Anwalts können Sie für Ihren Vertrag auch AGB erstellen lassen.

Ihr Anwalt hilft Ihnen bei Problemen bei der Gewährleistung, der Durchsetzung von Ansprüchen (Nicht- oder Schlechtleistung) oder dem Anfechten einer Willenserklärung aufgrund von Irrtum. Die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten sind gross und können durch die Expertise des Anwalts vollständig in Anspruch genommen werden. Sollten Sie einen wichtigen Kaufvertrag schliessen wollen, dann raten wir Ihnen dazu, unsere Anwalts-Suchfunktion zu nutzen. Mit dieser finden Sie schnell und einfach kompetente Anwälte in Ihrer Nähe. Sie können sofort kostenlos einen Termin vereinbaren und eine unverbindliche Erstberatung wahrnehmen. Vertragen ist gut, Verträge sind besser!

FAQ: Kaufvertrag

Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.