Vertragsform § Vertragsformen, Formzwang & Formmangel

- Redaktion

- Lesezeit: ca. 12 Minuten

- Teilen

- 28 Leser fanden diesen Artikel hilfreich.

Die unterschiedlichen Vertragsformen stellen sicher, dass der Rechtsverkehr in der Schweiz zuverlässig und geregelt erfolgt. Obwohl grundsätzlich die Vertragsfreiheit – und damit Formfreiheit – herrscht, gibt es Geschäfte, die einem gewissen Formzwang unterliegen. In diesem Beitrag erfahren Sie, was welche Vertragsformen es im Schweizerischen Obligationenrecht gibt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Folgen es hat, werden die Vorschriften der Vertragsformen verletzt.

- Das Wichtigste in Kürze

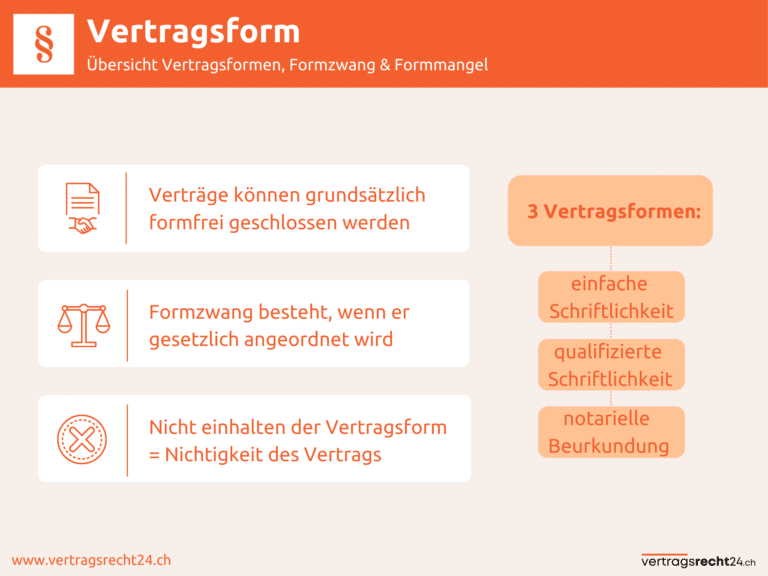

- Grundsätzlich können Verträge formfrei geschlossen werden.

- Ein Formzwang besteht jedoch immer dann, wenn er gesetzlich angeordnet wird.

- Im Schweizer Vertragsrecht gibt es drei Arten von Vertragsformen: einfache Schriftlichkeit, qualifizierte Schriftlichkeit und notarielle Beurkundung.

- Wird die Vertragsform nicht eingehalten, hat das regelmäßig eine Nichtigkeit des Vertrags zur Folge.

- Bereits erfolgte Leistungen müssen rückabgewickelt werden.

- Ein Anwalt für Vertragsrecht hilft die geltenden Formvorschriften zu erkennen und einzuhalten, um rechtsverbindliche und zuverlässige Geschäfte abschließen zu können.

Was ist die Vertragsform?

Das Schweizerische Obligationenrecht bestimmt in Art. 11 Abs. 1 OR grundsätzlich, dass für das Abschliessen von Verträgen Formfreiheit herrschen soll. Das bedeutet, dass es nicht entscheidend ist, in welcher Form der Willen geäussert wird. Die Willenserklärung bildet die Grundlage für einen wirksamen Vertragsschluss und auf diese bezieht sich die Frage nach der korrekten Form. Fragen Sie sich stets: In welcher Form muss meine Willenserklärung abgegeben werden, damit sie rechtlich verbindlich wird. Die Formfreiheit ist ein Teil der Vertragsfreiheit und besagt, dass Sie Ihren Willen nach Belieben äussern können und damit einen Vertrag abschliessen können. So ist es beispielsweise egal, ob Sie einen Kaufvertrag mündlich oder schriftlich verabreden. Beide Varianten führen zum Bestehen einer Leistungs- und Gegenleistungspflicht.

Art. 11 Abs. 1 OR sagt aber zusätzlich aus, dass diese Formfreiheit nur solange gilt, wie das Gesetz keine anderen Bestimmungen trifft. Nicht jede Vereinbarung kann formfrei geschlossen werden und werden die gesetzlichen Formvorschriften verletzt, so kann das gravierende Folgen für die Bestandskraft Ihrer Willenserklärung haben. Solche Verträge sind nämlich in der Regel ungültig. Wichtig zu wissen ist, dass die Formfreiheit auch dahingehend gestaltet werden kann, dass die Vertragsparteien sich auf eine bestimmte Formvorschrift einigen können. Nach Art. 16 Abs. 1 OR spricht man von einer gewillkürten Form. Halten sich die Parteien anschliessend nicht an diese Formvorschrift, so sind sie auch vertraglich nicht verpflichtet zu leisten.

Sie vereinbaren, dass Sie einen schriftlichen Kaufvertrag aufsetzen und anschliessend leisten möchten. Sie erklären: “Ja, das machen wir so! Ich möchte dein Auto für 1.000 CHF kaufen”. Grundsätzlich wäre damit der Wille erklärt und der Kaufvertrag wäre rechtswirksam. Durch die selbstauferlegte Formvorschrift ist es jedoch so, dass ein Anspruch auf Leistung erst dann besteht, wenn der Wille schriftlich erklärt wurde. Kleine Ergänzung: Nach Art. 16 Abs. 2 OR ist unter “Schriftform” - sofern nichts anderes vereinbart wird - die einfache Schriftlichkeit zu subsumieren. Was das ist, erfahren Sie gleich!

Gesetzliche Formvorschriften bei formbedürftigen Verträgen

Wenn das Gesetz eine bestimmte Form vorschreibt, so spricht man von sogenannten “formbedürftigen Verträgen”. Die Formbedürftigkeit ist eine Durchbrechung der Vertragsfreiheit und schreibt vor, wie der Wille erklärt werden muss, um rechtliche Bindungswirkung entfalten zu können. Es gibt eine Reihe von Verträgen, die die Einhaltung bestimmter Formvorschriften erfordern:

- Grundstückstransaktionen nach Art. 216 Abs. 1 OR

- Schenkungsversprechen nach Art. 243 Abs. 1 OR

- Zession nach Art. 165 Abs. 1 OR

- Abzahlungsverträge nach Art. 226a Abs. 2 OR

Wenn Sie einen solchen Vertrag abschliessen möchten, stellt sich die Frage, wie weit die Formvorschriften reichen. Was muss schriftlich vereinbart werden und worüber dürfen Sie sich mündlich einigen? Hier gibt es in der Rechtswissenschaft einen kleinen Streit, dessen Betrachtung sich lohnt: Sicher ist man sich, dass die wesentlichen Vertragspunkte nach der geforderten Vertragsform zu klären sind. Die herrschende Meinung geht darüber hinaus davon aus, dass auch andere wesentliche Vertragsdaten, die wichtig sind, um Leistungspflichten zu konkretisieren, der Formvorschrift entsprechen müssen. Erneut ein einfaches Beispiel:

Sie möchten ein Grundstück kaufen. Wesentliche Vertragspunkte – auch essentialia negotii genannt – sind: Vertragsparteien, Kaufpreis und Kaufsache. Diese Eckdaten müssen zwingend schriftlich vereinbart bzw. in diesem Fall sogar beglaubigt werden. Nun gibt es jedoch noch eine Hypothek und Sie sind bereit diese zu übernehmen. Die Übernahme der Hypothek muss, genau wie Zahlungsbedingungen und Strafen bei der Verletzung von Vereinbarungen, ebenso beglaubigt werden.

Sie können eine Übernahme der Hypothek also nicht mündlich verabreden. Sie muss ebenfalls der Vertragsform des eigentlichen Vertrages entsprechen. Ebenso ist ein Vertrag, auf dem steht “Ich kaufe dein Grundstück” mit zwei Unterschriften nicht rechtsverbindlich. Möchten Sie einen formbedürftigen Vertrag nachträglich ändern, so gilt für die Änderung des Vertrages die gleiche Formvorschrift wie für den ursprünglichen Vertrag. Einigen Sie sich also beispielsweise auf einen niedrigeren Kaufpreis für das Grundstück, so muss der angepasste Vertrag erneut beurkundet werden, um wirksam zu werden. Diese Regel ergibt sich aus Art. 12 OR.

Gründe für den Formzwang:

Da eigentlich Vertragsfreiheit herrscht, muss der Gesetzgeber eine Begründung haben, warum die Formfreiheit bei manchen Geschäften eingeschränkt werden darf. Und tatsächlich gibt es vier Gründe, die immer wieder genannt werden. Diese Gründe sind nicht als Beschränkung des freien Wirtschaftsverkehrs zu verstehen. Es geht vielmehr darum, dass Sie, die andere Vertragspartei und der Rechtsverkehr geschützt werden. Gründe für den Formzwang bei bestimmten Rechtsgeschäften sind:

- Rechtssicherheit: Eine schriftliche Vereinbarung lässt sich im Zweifel besser beweisen. Ein objektiver Dritter kann an Hand der Vereinbarung die Leistungspflichten ermitteln und im Streitfall entscheiden, was wirklich vereinbart wurde. Mündliche Absprachen lassen sich nur schwer belegen.

- Warnung: Wenn ein Vertrag von einem Formzwang erfasst ist, zeigt das sofort, dass es sich um ein vergleichsweise wichtiges Geschäft handelt. Mündliche Äusserungen sind tendenziell weniger überdacht, als die Unterschrift eines ausformulierten Vertragsdokumentes.

- Klarstellung: Ein schriftlicher Vertrag dient als Dokument zur Klarstellung, wenn eine Registereintragung stattfinden soll. Er beweist beispielsweise, dass Sie tatsächlich Eigentümer eines Grundstücks geworden sind. Nur dann werden Sie im Grundbuch eingetragen.

- Präzisierung: Ein schriftlicher Vertrag wird in der Regel sorgsamer ausformuliert, als eine mündliche Einigung. So wird sichergestellt, dass die Rahmenbedingungen vollumfänglich geklärt werden und keine offenen Fragen mehr im Raume stehen, wenn der Vertrag geschlossen wird.

Auswirkungen von Formvorschriften auf “Vorverträge”:

Auch Vorverträge, die schliesslich in einem Hauptvertrag enden, können von den Formvorschriften erfasst sein, die für das Hauptgeschäft gelten. So ist es üblich, dass beim Kauf eines Grundstückes eine Anzahlung geleistet wird, um dieses zu reservieren. Bekommt am Ende eine andere Partei den Zuschlag, weigert sich der Verkäufer das Geld auszuzahlen. In diesen Fällen gilt, dass der Vorvertrag über die Anzahlung hätte notariell beurkundet werden müssen – genau wie der eigentliche Grundstückskaufvertrag. Ist dies nicht geschehen, liegt ein Formmangel vor. Der Vorvertrag ist ungültig, die Leistung ungerechtfertigt und damit rückforderbar.

Vertragsformen Übersicht: Welche Vertragsformen gibt es?

Das Schweizerische Obligationenrecht kennt drei Arten von Formvorschriften. Welche dieser Formvorschriften bei Ihrem Vertrag einschlägig ist, ist dem Gesetz zu entnehmen. Grundsätzlich gibt es die einfache Schriftlichkeit, die qualifizierte Schriftlichkeit und die öffentliche Beurkundung. Im Folgenden erfahren Sie, was genau damit gemeint ist und wie Sie die Formvorschriften erfüllen können, um einen rechtlich verbindlichen Vertrag abschliessen zu können.

Einfache Schriftlichkeit

Die einfache Schriftlichkeit ist die mildeste der drei Vertragsformen und hat den Zweck die schwächere Vertragspartei zu schützen und im Zweifel als Beweismittel zu dienen. Grundsätzlich gilt, dass die wesentlichen Vertragsinhalte schriftlich festgehalten werden müssen. Diese schriftliche Urkunde muss anschliessend von den Vertragsparteien eigenhändig unterzeichnet werden. Eigenhändig bedeutet in diesem Kontext, dass Sie mit Ihrem ausgeschriebenen Familiennamen unterschreiben müssen. Eine “virtuelle” Unterschrift über das Tippen auf einer Tastatur wird den Formerfordernissen nicht gerecht. Zusammengefasst sind die zentralen Elemente der einfachen Schriftlichkeit:

- Dauerhafte Fixierung der Vertragsinhalte auf einem körperlichen Gegenstand

- Eigenhändige Unterschrift

Nach Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 OR müssen die Personen eine Unterschrift leisten, die durch den Vertrag zu einer Leistung verpflichtet werden. Das bedeutet umgekehrt, dass es auch Verträge gibt, die nur von einer Partei unterzeichnet werden. Wenn Sie beispielsweise ein Schenkversprechen nach Art. 243 Abs. 1 OR abgeben möchten, so muss der Beschenkte nicht unterzeichnen. Er muss keine Leistung erbringen.

Qualifizierte Schriftlichkeit

Die qualifizierte Schriftlichkeit stellt zusätzliche Anforderungen an das Formerfordernis der einfachen Schriftlichkeit. Das bekannteste Beispiel ist das eigenhändige Testament. Hier muss nicht nur eigenhändig unterzeichnet werden, sondern auch der Inhalt muss vollständig handschriftlich verfasst werden. Art. 505 ZGB schreibt nämlich vor, dass das Testament nur dann gültig ist, wenn der Verfasser dieses selbst geschrieben und anschliessend unterzeichnet hat. Die einfache Schriftlichkeit wurde modifiziert. Ebenfalls denkbar ist, dass der Vertrag nur dann wirksam wird, wenn er bestimmte Angaben beinhaltet oder auf einem bestimmten Formular geschlossen wird.

Öffentliche Beurkundung

Eine öffentliche Beurkundung ist immer dann vorgesehen, wenn es sich um ein in höchsten Massen bedeutsames Geschäft handelt. Das ist dann der Fall, wenn es um erhebliche Werte geht oder der Vertrag zur Grundlage für Eintragungen in einem öffentlichen Register wird. Die Beurkundung durch eine Urkundsperson ist damit die strengste Formvorschrift, die für einen Vertrag in der Schweiz gelten kann. Was unter einer öffentlichen Beurkundung zu verstehen ist und welche Verträge derart geschlossen werden müssen, wird durch das Schweizer Bundesrecht definiert.

Die Abläufe, wie eine Beurkundung zu erfolgen hat, sind hingegen kantonal geregelt. Das bekannteste Beispiel für eine Vertragsart, die beurkundet werden muss, ist das Grundstücksgeschäft. Hier muss eine Urkundsperson (z.B. ein Notar) alle Vertragsinhalte, Tatsachen, Umstände und Erklärungen zur Kenntnis nehmen. Relevant sind solche Informationen, die wesentlicher Inhalt des Rechtsgeschäfts sind – sowohl auf objektiver, als auch auf subjektiver Seite. Die Urkunde wird anschliessend unterzeichnet und mit einem Stempel versehen. Auch der Ort und das Datum muss angegeben werden.

Formmangel und dessen Rechtsfolgen:

Konsequenterweise stellt sich nun die Frage, wie zu verfahren ist, wenn eine Formvorschrift nicht eingehalten wird. Eine Verletzung von gebotenen Vertragsformen hat für Ihren Vertrag erhebliche Folgen und sollte deshalb im Voraus durch eine fachkundige Beratung durch einen Anwalt vermieden werden. Kommt es jedoch trotzdem dazu, dass ein Vertrag einen Formmangel aufweist, so kann das grundsätzlich drei Rechtsfolgen nach sich ziehen: Nichtigkeit, Konversion und/oder Rückabwicklung. Die Rückabwicklung kommt indes nur dann in Frage, wenn bereits Leistungen erbracht wurden.

Nichtigkeit des Vertrages

Art. 11 Abs. 2 OR besagt, dass ein Formmangel zur Ungültigkeit des Geschäfts führt. Das gilt immer dann, wenn es keine spezielle gesetzliche Vorschrift gibt, die etwas anderweitiges anordnet. Das bedeutet, dass eine korrekte Vertragsform Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein Rechtsgeschäft wirksam wird. Eine spezielle Frage ist, wie verfahren wird, wenn ein Formmangel auftritt: das Bundesgericht geht davon aus, dass ein Formmangel ein absoluter Nichtigkeitsgrund ist. Dementsprechend ist der gesamte Vertrag unwirksam. Nach Art. 20 Abs. 2 OR kann ein Vertrag aber auch teilweise nichtig sein. Die Teilnichtigkeit kommt dann in Betracht, wenn der Vertrag auch ohne den Teil, der vom Formmangel erfasst ist, geschlossen worden wäre. Diese Variante ist jedoch nur dann denkbar, wenn bestimmte Teile des Vertrages formbedürftig waren, während andere (bedeutende) Teile formfrei geschlossen werden durften.

Konversion nach hypothetischem Willen

Die Konversion ist eine besondere Rechtsfigur des Schweizer Vertragsrechts. Sie kann immer dann durchgeführt werden, wenn ein formungültiges Geschäft in ein Geschäft überführt werden kann, dessen Form gewahrt ist. Klingt kompliziert, ist es in der Praxis meist auch. Grundvoraussetzung ist weiterhin, dass das entsprechende Geschäft einen ähnlichen Erfolg herbeiführt und dem Willen der Vertragsparteien entspricht. Eine Konversion ist beispielsweise dann denkbar, wenn eine ungültige Inkassozession in eine formfreie Vollmacht überführt werden kann.

Rückabwicklung

Eine Rückabwicklung des Vertrags kommt immer dann in Betracht, wenn eine Konversion nicht möglich ist und bereits Leistungen erbracht wurden. Wie die Rückabwicklung im Einzelnen erfolgt, hängt massgeblich vom zugrundeliegenden Rechtsgeschäft ab. Die Rückabwicklung von Verträgen mit Formmangel ist deshalb möglich, weil mit der Nichtigkeit des Vertrags der Rechtsgrund entfallen ist, der die Leistungspflicht begründet hat. Die Vertragsparteien sind meist so zu stellen, als hätte es den Vertrag nie gegeben. In der Praxis erfolgt die Rückabwicklung regelmässig nach:

- Art. 641 Abs. 2 ZGB – wenn es um Sachleistungen geht.

- Art. 975 Abs. 1 ZGB – wenn es um Grundstücke geht.

- Art. 62 ff. OR – wenn ein bereicherungsrechtlicher Anspruch geltend gemacht werden soll.

Wie kann ein Anwalt für Vertragsrecht helfen?

Wenn Sie einen Vertrag abschliessen möchten, der einem Formzwang unterliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Vertragsinhalt besonders bedeutsam ist. Es ist ratsam, sich einen Anwalt für Vertragsrecht zu suchen. Dieser unterstützt Sie dabei, einen Vertrag zu gestalten, der formal und inhaltlich Ihren Vorstellungen und der Gesetzeslage entspricht. Dabei prüft Ihr Anwalt, ob eine bestimmte Vertragsform eingehalten werden muss, welche das ist und wie Sie dieser gerecht werden.

Nur so können Sie sicher sein, dass Ihr Vertrag nicht durch einen Formmangel angreifbar wird. Auch für den Fall, dass Sie bereits eine Vereinbarung getroffen haben, von der Sie nun glauben, dass ein Formmangel besteht, ist der Anwalt für Vertragsrecht der richtige Ansprechpartner. Gemeinsam keine Nichtigkeit festgestellt werden und bereits erfolgte Leistungen werden rückabgewickelt. Wenn Sie einen Anwalt für Vertragsrecht suchen, dann raten wir Ihnen dazu, unsere Anwalts-Suchfunktion zu nutzen. Mit diesem praktischen Tool finden Sie schnell und einfach einen kompetenten Rechtsanwalt für Vertragsrecht in Ihrer Nähe. Sie können kostenlos ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren und damit die Grundlage für rechtssichere Verträge schaffen!

FAQ: Vertragsform

In der Schweiz herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit und dazu gehört auch, dass Verträge formfrei geschlossen werden können. Nur in gesetzlich normierten Ausnahmefällen gelten bestimmte Formzwänge, die eingehalten werden müssen, um einen wirksamen Vertrag schliessen zu können. Die unterschiedlichen Vertragsformen stellen bestimmte Anforderungen an die Art und Weise, wie die Willenserklärung abgegeben werden muss. Ob ein Formzwang gilt oder nicht, lässt sich dem Gesetz entnehmen. Im Zweifel sprechen Sie mit Ihrem Anwalt für Vertragsrecht.

Wird ein Formzwang verletzt bzw. werden bestimmte Formvorschriften nicht eingehalten, so hat das zur Folge, dass der geschlossene Vertrag unwirksam wird. Man spricht von Nichtigkeit. Auch eine sogenannte Konversion kann in Betracht kommen. Bereits erfolgte Leistungen sind rückabzuwickeln. Hierbei gelten die allgemeine gesetzlichen Bestimmungen. Sollten nur bestimmte Teile eines Vertrags dem Formmangel unterliegen, so kommt eine Teilnichtigkeit in Betracht. Jedenfalls ist ein Vertrag, der die Formvorschriften verletzt, ungültig und keine solide Grundlage. Die Parteien können sich leicht von ihren Leistungspflichten lösen.

Konkret gibt es in der Schweiz drei Art von Formvorschriften: die einfache Schriftlichkeit, die qualifizierte Schriftlichkeit und die notarielle Beurkundung. Welche dieser Vorschriften gilt, hängt von dem Vertragstypus ab, den Sie schliessen möchten. Es gilt, dass je bedeutsamer das Geschäft, umso strenger sind die gesetzlichen Anforderungen an die Vertragsform. So gilt beispielsweise für den Erwerb von Grundstücken die Pflicht zur notariellen Beurkundung. Das liegt daran, dass der Vertrag später zur Grundlage für die Registereintragung im Grundbuch wird und es sich regelmässig um eine bedeutsame Transaktion handelt.

Unsere Autoren erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Themen zu bieten, die jedoch keine anwaltliche Beratung ersetzen können.